Вероника Мацак («Печенга: опыт краеведческой энциклопедии»): «У меня специально открыта папочка с материалами ко второму изданию»

На «Радио России-Мурманск» прошла передача к 20-летию книги

Интервью

- 20 ноября 2025

- просмотров 730

- комментариев 5

Мир энциклопедий. Стенограмма части передачи «Север мой» на «Радио России-Мурманск» от 28 октября 2025 года [1]1, которая посвящена 20-летию выпуска книги «Печенга: опыт краеведческой энциклопедии» (2005). Гостями эфира стали сотрудники Историко-краеведческого музея Печенгского муниципального округа (ИКМ ПМО) — методист по научно-просветительской деятельности Анна Чурлик и специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Анастасия Теплякова. Ведущая — Евгения Солдатенкова. Включает запись телефонного разговора с автором-составителем энциклопедии Вероникой Мацак.

Слева направо: Анна Чурлик, Евгения Солдатенкова и Анастасия Теплякова в передаче «Север мой» на «Радио России-Мурманск» (28 октября 2025 года). Фото: ГТРК «Мурман»

— Одна из экспозиций посвящена 20-летию одного из таких, наверное, центральных научных трудов о Печенге. 18 октября, по-моему, 20 лет отметили?

Анастасия Теплякова:

— Да.

Евгения Солдатенкова:

— Печенгская энциклопедия. Расскажите об этом издании. Вот она у Анны Юрьевны в руках — такое издание большое. Сейчас посмотрю ради интереса, сколько страниц, потому что видела в электронном виде, и там 800, но здесь почти 1000.

Анастасия Теплякова:

— Но она уникальная.

Евгения Солдатенкова:

— Действительно. Расскажите! В принципе, издания же о Печенге тоже были и есть, но в чём уникальность именно этой энциклопедии?

Анастасия Теплякова:

— Это первый комплексный научный труд на Печенгской земле. Автором является наша коллега, директор музея Мацак Вероника Александровна.

Евгения Солдатенкова:

— Она возглавляла музей.

Анастасия Теплякова:

— Больше 30 лет она была директором, да. Работала над данным изданием более 10 лет. Здесь собрана вся история, начиная с археологии и заканчивая событиями уже периода 2000-х годов. Полностью систематизированы документы и по периоду Великой Отечественной войны, и по истории градообразующего предприятия — комбината «Печенганикель» (сегодня «Кольская горно-металлургическая компания»), — воспоминания очевидцев, которые его восстанавливали.

Евгения Солдатенкова:

— Вот чем уникально это издание: там цитаты, причём цитаты очевидцев, краеведов, учёных, переведённые с других языков, то есть это действительно потрясающе. Я такого не видела никогда и нигде. Уникально и то, что это касается района: таких даже районных изданий, по-моему, нет. Это действительно уникальное издание. Наверное, не случайно за эту книгу Вероника Александровна была удостоена премии Дмитрия Лихачёва. У неё спрашивали, как ей удалось. Я тоже спрашивала Веронику Александровну, как она работала над этой книгой. Давайте послушаем наш разговор с ней, с Вероникой Александровной Мацак:

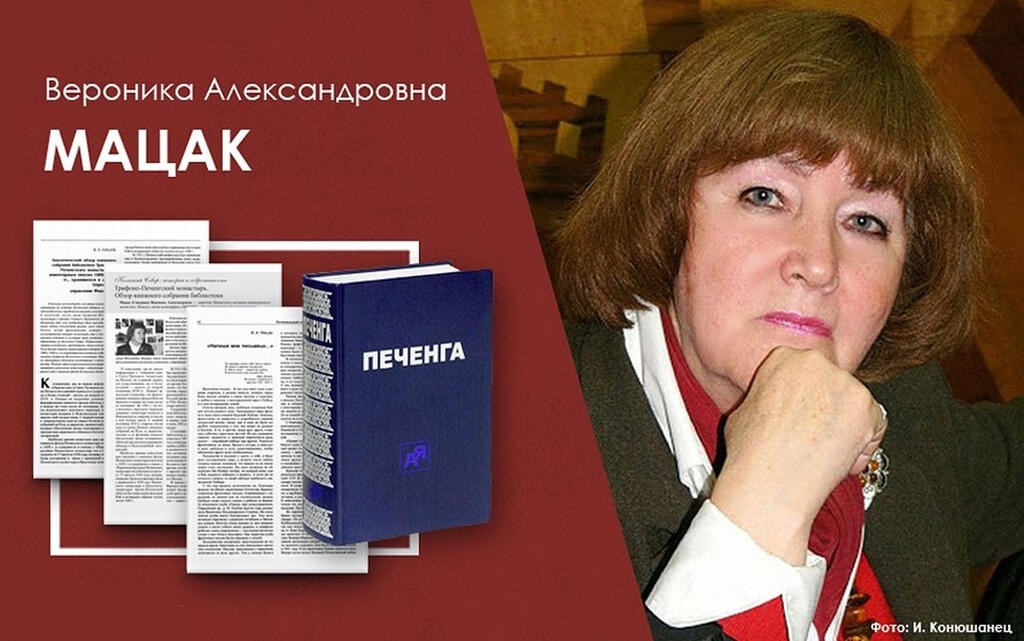

Издание «Печенга: опыт краеведческой энциклопедии» (2005) и Вероника Александровна Мацак. Коллаж. Изображение: Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека (МГОУНБ)

— Вероника Александровна, здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Мы отмечаем 20-летие энциклопедии Печенги. Это, как мы уже говорили, опыт краеведческой энциклопедии. Как вы взялись за этот труд? Вообще с чего всё началось? Я знаю, что у вас есть опыт педагогической деятельности. Вы историк по образованию или как?

— В Ленинградском университете я закончила историко-филологический факультет по специальности «филология. русский язык» с правом преподавания немецкого языка.

— То есть вы не историк. А как же получилось, что вы стали больше склоняться к истории? Знаю, что в музей в Печенге вы пришли работать, по-моему, в 1988-м году. С этого времени, как пишут об этом везде в статьях, вы начали собирать материал к энциклопедии. Думаю, с самого начала (как пришли работать) вы, наверное, не собирались писать энциклопедию. Как это всё постепенно происходило? Расскажите!

— Да, конечно. 28 лет я отработала в образовании. В отделе образования я занималась организацией школьного воспитания в районе. Почему я упоминаю об этом периоде работы? — Это позволило мне досконально узнать весь район: побывала в самых-самых отдалённых точках, населённых пунктах, то есть я пришла в музей уже со знанием района. А когда ты сталкиваешься с такими необыкновенными названиями, как Вильгискоддеоайвинъярви, Салмиярви, Петсамо, Лиинахамари, Луостари, это, конечно, вызывает интерес.

— Когда вы пришли работать в музей, практически первые же материалы, которые вы стали собирать, насколько понимаю, были по истории Трифонов-Печенгского монастыря, и они, собственно, и стали первыми, которые начали собираться в книгу. Так это было?

— Работа по сбору нужного материала, потом по его осмыслению и оформлению продолжалась в течение многих лет и включала работу в отечественных музейных и архивных фондах Мурманска, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга и изучение доступной литературы по теме. Тогда эта возможность была ограничена. Мы имели только книгу Леонида Алексеевича Потёмкина «У северной границы. Печенга советская» [2]2 и труды Ивана Фёдоровича Ушакова [3]3. Но у Ивана Фёдоровича там более крупный масштаб (в пределах Кольского полуострова и Мурманской области), и Печенга там выглядела фрагментарно. А здесь я, конечно, начала с мурманских фондов, потом работала в Ленинграде, в Архангельске, в архивах и в музеях. Понемножку этот краеведческий материал по теме накапливался. В условиях приграничного сотрудничества появилась возможность в течение нескольких лет работать в музейных фондах в Норвегии и Финляндии.

— Какую информацию вы брали из этих зарубежных архивов?

— Вы знаете, совершенно случайно в Музее Приграничья в Норвегии я увидела в архивах фотографию, огромную, замечательную фотографию церкви Рождества Христова из Печенги и фотографии, связанные с настоятелем Борисоглебской церкви Константином Прокопьевичем Щеколдиным. А тогда я уже знала, что в Петербурге живёт его внук, который родился на Пазреке, и попросила эти фотографии. После я позвонила этому внуку в Питер, и он пригласил меня на встречу. В 1990-м году я приехала и сделала магнитофонную запись его воспоминаний. Потом опубликовала. Не интересно, когда знаешь только ты: функция музейщика — донести все тобой добытые сведения, знания и источники до читателя, до жителей. Поэтому я регулярно с 1990-го года стала публиковать материалы краеведческой направленности в газете «Советская Печенга» (тогда так называлась), «Рыбный Мурман», в журналах «Север», «Бизнес на Мурмане», «Наука и образование», «Под сенью Трифона», во всех последующих журналах. Постепенно этот материал накапливался и просто сам просился уже в какое-то более серьёзное оформление, ну, может быть, в виде книги.

— Но это труд вообще титанический. У вас сколько всего времени это заняло, когда уже вы поняли, что это книга?.. Потом всё это собрать, оформить, дополнить, естественно... Ведь одно дело — отрывочная статья, другое — такой большой труд.

— Конкретно над книгой это было примерно с 2000-го года. Первым, кому я рассказала о своей идее, был отец Аристарх, игумен монастыря. Он создал при монастыре издательский центр «Доброхот». Так как я лингвист по образованию, мне пришла идея создать нечто наподобие топонимического словаря, чтобы объяснить все эти непонятные для людей названия, наименования, откуда они произошли, почему так называется то или иное место, географический объект или населённый пункт. Когда он узнал о моём намерении, он хитро посмотрел на меня, погрозил пальчиком и сказал: «Никому материал не отдавать, только мне». Таким образом у нас нарисовался какой-то проект книги.

— И с этого всё началось?

— Да. Ну, началось, конечно, раньше...

— Я имею в виду оформляться в книгу.

— Это заняло примерно с 2000-го года до 2005-го.

— Но в итоге в книгу вошли топонимия, география, история — очень широкий спектр на самом деле.

— Замысел был у меня какой — создать нечто подобное словарю с включением в него в алфавитном порядке наименований географических объектов, населённых пунктов с указанием их местоположения. Чтобы там были не просто упоминания, а объяснение происхождения, этимологии наименований, переводы их вариантов, так как были параллели и в других языках (финском, норвежском, даже английском и немецком иногда, саамском, кстати сказать). Эти параллели нужно было не просто зафиксировать в транскрипции.

Конечно, с топонимией Печенги я работала уже как специалист в русском языке и в 5-6 иностранных языках. Нигде ещё, в общем-то, не была дана такая развёрнутая работа с топонимией Печенги. Был топонимический словарь Вощинина 1939 года [4]4. Там у него перевод с саамского языка на русский. Он мне очень помог, но я пошла дальше. Со всеми топонимами, а их в книге бесчисленное множество, я сделала структурный анализ с выделением топоосновы, окончания, суффикса и перевод топоосновы, который включал объяснение названия, откуда оно произошло (почему озеро называется Куэтсъярви, почему гора называется Вильгискоддеоайвинъярви). Вот произнеси попробуй. Кроме анализа топонимов, я привязала к каждому названию географического объекта описание исторических событий, происходивших на этих территориях в разные времена.

— Вот это уникально. Не видела нигде больше таких изданий. И у вас, знаете, у вас очень много цитат, причём вы используете и наших историков-краеведов, и зарубежных. А подскажите, пожалуйста, вам бы хотелось сейчас (уже 20 лет прошло с момента издания) чем-то её дополнить, что-то внести?

— Да, конечно, такое желание всегда бывает по сделанному труду. У меня специально открыта папочка с материалами ко второму изданию «Печенги», с дополнениями и исправлениями. Сделан анализ опечаток или ошибок, на мой взгляд. Приведены материалы, которые хотелось бы добавить во второе издание.

— А, например, какие?

— Меня всегда мучает, что я не отдала долг своим дошкольным работникам. Знаете, иногда до сих пор звучит такое пренебрежительное отношение к дошкольному воспитанию («А, детский сад!»), а там работали замечательные люди. Потом ещё вышло постановление о школьном обучении с шести лет, и мне пришлось подготавливать общеобразовательные школы к приёму шестилеток, а им было нужно особое питание, особые физические нагрузки какие-то. Мы в области даже закупали детскую мебель, потому что были нужны кроватки, дневной сон. То есть это очень серьёзная отрасль народного образования — питание детей, их подготовка к обучению в школе. Если до шести лет не заложена основа, потом в школе всё может быть проблематично.

— Ну, сейчас ведь речь идёт о переиздании.

— Идёт речь в народе, обсуждается идея, да, причём уже в течение многих лет. Даже в Норвегии собирали подписи на переиздание.

— Ничего себе...

— Норвежцы проявили очень большой интерес, так как работа с топонимами напрямую связана и с Финляндией, и с Норвегией (с их языками). Во время моей музейной работы, тоже 28 лет, почти 30, я же познакомилась с музеями, архивами. Например, в Финляндии я работала в архиве Национального музея в Хельсинки, в губернском архиве Оулу, в Рованиеми, кстати сказать, в Ново-Валаамском монастыре, в архиве, куда вывезены все материалы с 1942-й по 1944-й год. Там я работала 4 раза. Сменились настоятели монастыря, но, на удивление, почти всегда мне появлялся зелёный свет, когда узнавали, что я знаю язык. Это очень важно.

— Конечно.

— Столько книг приходилось перечитывать на финском, норвежском, немецком языках и как-то выписывать нужные фрагменты, потому что возможности копировать не было.

Тогда же учтите, когда я начала работать над книгой, у нас в музее даже не было компьютера, поэтому приходилось работать на компьютере Базановой. Почему Базанова? Помощь её в том, что она разрешила нам с Сорокиной Мариной Алексеевной набирать текст на её компьютере. Ну вот она в этом помогла, Марина Алексеевна, библиография и фрагменты книг.

— Вероника Александровна, когда вы оглядываетесь на проделанную работу, что вы думаете, как вы вообще всё это смогли? Обычно такие издания готовятся целой группой.

— Вы знаете, группой готовить это невозможно. После работы я усаживалась дома за письменный стол, сын варил мне кашку и подавал ужин, и я, не отрываясь, писала почти до следующего утра, до середины ночи. Вся книга, тысяча восемь страниц, от первой до последней буквы написана моей рукой. Я сдала эту рукопись в областной мурманский архив. Потом повезла её с Сорокожердьеву Владимиру Васильевичу. Он это всё просмотрел и написал мне отзыв (тоже отдала в областной архив), что из этого материала можно сделать 4-5 книг. Всё-таки это легло в одну книгу.

— Ну, Вероника Александровна, думаю, что такие люди, как вы, двигают и науку, и общество. Это потрясающе. Спасибо вам большое за разговор!

— Всего доброго, удачи вам!

Евгения Солдатенкова: — Здравствуйте!

— Мы отмечаем 20-летие энциклопедии Печенги. Это, как мы уже говорили, опыт краеведческой энциклопедии. Как вы взялись за этот труд? Вообще с чего всё началось? Я знаю, что у вас есть опыт педагогической деятельности. Вы историк по образованию или как?

— В Ленинградском университете я закончила историко-филологический факультет по специальности «филология. русский язык» с правом преподавания немецкого языка.

— То есть вы не историк. А как же получилось, что вы стали больше склоняться к истории? Знаю, что в музей в Печенге вы пришли работать, по-моему, в 1988-м году. С этого времени, как пишут об этом везде в статьях, вы начали собирать материал к энциклопедии. Думаю, с самого начала (как пришли работать) вы, наверное, не собирались писать энциклопедию. Как это всё постепенно происходило? Расскажите!

— Да, конечно. 28 лет я отработала в образовании. В отделе образования я занималась организацией школьного воспитания в районе. Почему я упоминаю об этом периоде работы? — Это позволило мне досконально узнать весь район: побывала в самых-самых отдалённых точках, населённых пунктах, то есть я пришла в музей уже со знанием района. А когда ты сталкиваешься с такими необыкновенными названиями, как Вильгискоддеоайвинъярви, Салмиярви, Петсамо, Лиинахамари, Луостари, это, конечно, вызывает интерес.

— Когда вы пришли работать в музей, практически первые же материалы, которые вы стали собирать, насколько понимаю, были по истории Трифонов-Печенгского монастыря, и они, собственно, и стали первыми, которые начали собираться в книгу. Так это было?

— Работа по сбору нужного материала, потом по его осмыслению и оформлению продолжалась в течение многих лет и включала работу в отечественных музейных и архивных фондах Мурманска, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга и изучение доступной литературы по теме. Тогда эта возможность была ограничена. Мы имели только книгу Леонида Алексеевича Потёмкина «У северной границы. Печенга советская» [2]2 и труды Ивана Фёдоровича Ушакова [3]3. Но у Ивана Фёдоровича там более крупный масштаб (в пределах Кольского полуострова и Мурманской области), и Печенга там выглядела фрагментарно. А здесь я, конечно, начала с мурманских фондов, потом работала в Ленинграде, в Архангельске, в архивах и в музеях. Понемножку этот краеведческий материал по теме накапливался. В условиях приграничного сотрудничества появилась возможность в течение нескольких лет работать в музейных фондах в Норвегии и Финляндии.

— Какую информацию вы брали из этих зарубежных архивов?

— Вы знаете, совершенно случайно в Музее Приграничья в Норвегии я увидела в архивах фотографию, огромную, замечательную фотографию церкви Рождества Христова из Печенги и фотографии, связанные с настоятелем Борисоглебской церкви Константином Прокопьевичем Щеколдиным. А тогда я уже знала, что в Петербурге живёт его внук, который родился на Пазреке, и попросила эти фотографии. После я позвонила этому внуку в Питер, и он пригласил меня на встречу. В 1990-м году я приехала и сделала магнитофонную запись его воспоминаний. Потом опубликовала. Не интересно, когда знаешь только ты: функция музейщика — донести все тобой добытые сведения, знания и источники до читателя, до жителей. Поэтому я регулярно с 1990-го года стала публиковать материалы краеведческой направленности в газете «Советская Печенга» (тогда так называлась), «Рыбный Мурман», в журналах «Север», «Бизнес на Мурмане», «Наука и образование», «Под сенью Трифона», во всех последующих журналах. Постепенно этот материал накапливался и просто сам просился уже в какое-то более серьёзное оформление, ну, может быть, в виде книги.

— Но это труд вообще титанический. У вас сколько всего времени это заняло, когда уже вы поняли, что это книга?.. Потом всё это собрать, оформить, дополнить, естественно... Ведь одно дело — отрывочная статья, другое — такой большой труд.

— Конкретно над книгой это было примерно с 2000-го года. Первым, кому я рассказала о своей идее, был отец Аристарх, игумен монастыря. Он создал при монастыре издательский центр «Доброхот». Так как я лингвист по образованию, мне пришла идея создать нечто наподобие топонимического словаря, чтобы объяснить все эти непонятные для людей названия, наименования, откуда они произошли, почему так называется то или иное место, географический объект или населённый пункт. Когда он узнал о моём намерении, он хитро посмотрел на меня, погрозил пальчиком и сказал: «Никому материал не отдавать, только мне». Таким образом у нас нарисовался какой-то проект книги.

— И с этого всё началось?

— Да. Ну, началось, конечно, раньше...

— Я имею в виду оформляться в книгу.

— Это заняло примерно с 2000-го года до 2005-го.

— Но в итоге в книгу вошли топонимия, география, история — очень широкий спектр на самом деле.

— Замысел был у меня какой — создать нечто подобное словарю с включением в него в алфавитном порядке наименований географических объектов, населённых пунктов с указанием их местоположения. Чтобы там были не просто упоминания, а объяснение происхождения, этимологии наименований, переводы их вариантов, так как были параллели и в других языках (финском, норвежском, даже английском и немецком иногда, саамском, кстати сказать). Эти параллели нужно было не просто зафиксировать в транскрипции.

Конечно, с топонимией Печенги я работала уже как специалист в русском языке и в 5-6 иностранных языках. Нигде ещё, в общем-то, не была дана такая развёрнутая работа с топонимией Печенги. Был топонимический словарь Вощинина 1939 года [4]4. Там у него перевод с саамского языка на русский. Он мне очень помог, но я пошла дальше. Со всеми топонимами, а их в книге бесчисленное множество, я сделала структурный анализ с выделением топоосновы, окончания, суффикса и перевод топоосновы, который включал объяснение названия, откуда оно произошло (почему озеро называется Куэтсъярви, почему гора называется Вильгискоддеоайвинъярви). Вот произнеси попробуй. Кроме анализа топонимов, я привязала к каждому названию географического объекта описание исторических событий, происходивших на этих территориях в разные времена.

— Вот это уникально. Не видела нигде больше таких изданий. И у вас, знаете, у вас очень много цитат, причём вы используете и наших историков-краеведов, и зарубежных. А подскажите, пожалуйста, вам бы хотелось сейчас (уже 20 лет прошло с момента издания) чем-то её дополнить, что-то внести?

— Да, конечно, такое желание всегда бывает по сделанному труду. У меня специально открыта папочка с материалами ко второму изданию «Печенги», с дополнениями и исправлениями. Сделан анализ опечаток или ошибок, на мой взгляд. Приведены материалы, которые хотелось бы добавить во второе издание.

— А, например, какие?

— Меня всегда мучает, что я не отдала долг своим дошкольным работникам. Знаете, иногда до сих пор звучит такое пренебрежительное отношение к дошкольному воспитанию («А, детский сад!»), а там работали замечательные люди. Потом ещё вышло постановление о школьном обучении с шести лет, и мне пришлось подготавливать общеобразовательные школы к приёму шестилеток, а им было нужно особое питание, особые физические нагрузки какие-то. Мы в области даже закупали детскую мебель, потому что были нужны кроватки, дневной сон. То есть это очень серьёзная отрасль народного образования — питание детей, их подготовка к обучению в школе. Если до шести лет не заложена основа, потом в школе всё может быть проблематично.

— Ну, сейчас ведь речь идёт о переиздании.

— Идёт речь в народе, обсуждается идея, да, причём уже в течение многих лет. Даже в Норвегии собирали подписи на переиздание.

— Ничего себе...

— Норвежцы проявили очень большой интерес, так как работа с топонимами напрямую связана и с Финляндией, и с Норвегией (с их языками). Во время моей музейной работы, тоже 28 лет, почти 30, я же познакомилась с музеями, архивами. Например, в Финляндии я работала в архиве Национального музея в Хельсинки, в губернском архиве Оулу, в Рованиеми, кстати сказать, в Ново-Валаамском монастыре, в архиве, куда вывезены все материалы с 1942-й по 1944-й год. Там я работала 4 раза. Сменились настоятели монастыря, но, на удивление, почти всегда мне появлялся зелёный свет, когда узнавали, что я знаю язык. Это очень важно.

— Конечно.

— Столько книг приходилось перечитывать на финском, норвежском, немецком языках и как-то выписывать нужные фрагменты, потому что возможности копировать не было.

Тогда же учтите, когда я начала работать над книгой, у нас в музее даже не было компьютера, поэтому приходилось работать на компьютере Базановой. Почему Базанова? Помощь её в том, что она разрешила нам с Сорокиной Мариной Алексеевной набирать текст на её компьютере. Ну вот она в этом помогла, Марина Алексеевна, библиография и фрагменты книг.

— Вероника Александровна, когда вы оглядываетесь на проделанную работу, что вы думаете, как вы вообще всё это смогли? Обычно такие издания готовятся целой группой.

— Вы знаете, группой готовить это невозможно. После работы я усаживалась дома за письменный стол, сын варил мне кашку и подавал ужин, и я, не отрываясь, писала почти до следующего утра, до середины ночи. Вся книга, тысяча восемь страниц, от первой до последней буквы написана моей рукой. Я сдала эту рукопись в областной мурманский архив. Потом повезла её с Сорокожердьеву Владимиру Васильевичу. Он это всё просмотрел и написал мне отзыв (тоже отдала в областной архив), что из этого материала можно сделать 4-5 книг. Всё-таки это легло в одну книгу.

— Ну, Вероника Александровна, думаю, что такие люди, как вы, двигают и науку, и общество. Это потрясающе. Спасибо вам большое за разговор!

— Всего доброго, удачи вам!

— Ну что ж, я напомню, что мы беседовали по телефону с автором энциклопедии «Печенга» Вероникой Александровной Мацак. Потрясающая женщина: произвела на меня огромное впечатление (как она сейчас общается, как рассказывает). А знаете, больше всего я была поражена, когда увидела эту энциклопедию в электронном виде. Сейчас она впервые у меня в руках — вот такое издание! Как один человек может всё это сделать? Я не понимаю, вот честно.

Вот смотрите, даже открываем самые первые страницы — «Айновы острова». Мои любимые. Знаете почему? Потому что у нас сказки были саамские про Айновы острова. Смотрите, происхождение названия: от саамского, один из видов самки тюленя, морского зайца. Потом где расположено. Ещё раз толкование названий: связано с обилием морошки. Пошли цитаты, выдержки из работ, где упоминаются Айновы острова; климат Айновых островов; птицы, которые там гнездятся, информация о гаге... Пошли учёные: Литке (где он упоминает, его воспоминания про Айновы острова). Легенды о возникновении Айновых островов. То есть это такой труд.

Ещё Вероника Александровна говорила, что у неё были помощники: Базанова Татьяна Николаевна, Сорокина Марина Алексеевна. Сейчас им тоже большой привет (они, кстати, помогли организовать это интервью)! Им тоже огромное спасибо!

Что хочется ещё сказать насчёт переиздания... Действительно, 20 лет энциклопедии. Новая информация есть, что-то нужно уточнить. Возможно ли это, Анна Юрьевна? Обсуждается это действительно?

Анна Чурлик:

— Да, мы подняли этот вопрос на попечительском совете музея. Второе: 18 октября мы собирали коллективные подписи для обращения. Это будет письмо и главе муниципалитета, и Кольской горно-металлургической компании как компании, которая всегда поддерживает музей. Конечно, сегодня это достаточно весомый, дорогостоящий проект, но я искренне надеюсь, что нас поддержат, так как это уникальный научный труд, подчеркну, и для нас это, конечно, сохранение истории в таком комплексном масштабе. Запрос огромный, запрос большой: люди приходят, люди спрашивают. Конечно, в электронном формате можно почитать. Но согласитесь, что...

Евгения Солдатенкова:

— Конечно!

Анна Чурлик:

— ...мы ещё то поколение, которое открывает, читает... Готовимся к мероприятиям, будь то история какого-либо предприятия, населённого пункта: географическое название, а самое главное — фотографии. Фотографии, которые вы сегодня видите в «Печенге», вошли в передвижную выставку на холстах к 80-летию Печенгского района. Замечательно, да? То есть, если у кого нет энциклопедии, может увидеть её в фоторяде. Это безумно интересно. Выставка уже экспонировалась в Заполярном. Сегодня экспонируется в музее.

Источник и литература

- Солдатенкова Е. [В.] «Север мой»: Петсамо-Киркенесская [операция]: из первых рук/ [Интервьюер Евгения Владимировна Солдатенкова; Респонденты: Анна Юрьевна Чурлик, Анастасия Николаевна Теплякова]. — Текст: электронный + Изображение (двухмерное): электронное + Устная речь: аудио// ГТРК «Мурман». — 2025. — 28 октября. — URL: https://murman.tv/news-n-39169--sever-moj (дата обращения: 22.11.2025).

- Потёмкин Л. А. У северной границы: Печенга советская. — Мурманск: Кн. изд-во, 1965. — 303 с.: ил.; 21 см.

- Иван Фёдорович Ушаков: к 90-летию со дня рождения: биобиблиограф. указ./ Мурманская гос. обл. универсальная науч. б-ка, Мурманский гос. гуманитарный ун-т; [Сост. О. Н. Фролова]. — 3-е изд., доп. — Мурманск: Мурманская гос. обл. универсальная науч. б-ка : Мурманский гос. гуманитарный ун-т, 2011. — 97 с.; 21 см. — (Серия «Краеведы земли Кольской»). — 100 экз. — ISBN 978-5-4222-0064-1. — URL: https://mgounb.ru/pablik/ysh/files/assets/common/downloads/publication.pdf (дата доступа: 22.11.2025). — Текст (визуальный): электронный: непосредственный.

- Географический словарь Кольского полуострова. Т. 1/ Мурманский филиал географо-экономического науч.-исслед. ин-та Ленинградского гос. у-та; [Под. рук. В. П. Вощинина]. — Л.: [б. и.], 1939. — 144 с., 1 л. карт.: карт.; 27 см. — URL: http://kolanord.ru/html_public/col_priroda/Geograficheskij-slovarj-Koljskogo-poluostrova_t-1_1939/ (дата доступа: 22.11.2025). — Текст (визуальный): электронный: непосредственный.

Основные издания новости

Упомянутые персоны, псевдонимы и персонажи

- Базанова Татьяна Николаевна

- Вощинин Владимир Платонович

- Литке Фёдор Петрович

- Лоханов Аристарх игумен

- Мацак Вероника Александровна

- Потёмкин Леонид Алексеевич

- Солдатенкова Евгения Владимировна

- Сорокина Марина Алексеевна

- Сорокожердьев Владимир Васильевич

- Теплякова Анастасия Николаевна

- Ушаков Иван Фёдорович

- Чурлик Анна Юрьевна

- Щеколдин Константин Прокопьевич

(Голосов: 1, Рейтинг: 3.3) |

Комментарии

Предупреждение Для добавления комментариев требуется авторизация

-

21 ноября 2025Ссылка на комментарийДа, поражает, что энциклопедия была написана всего одним человеком, который умудрился собрать столько разнообразной информации. Да ещё и в те времена, когда компьютеры были редкостью. Ведь гораздо чаще подобные издания — это коллективный труд.

21 ноября 2025Ссылка на комментарийДа, поражает, что энциклопедия была написана всего одним человеком, который умудрился собрать столько разнообразной информации. Да ещё и в те времена, когда компьютеры были редкостью. Ведь гораздо чаще подобные издания — это коллективный труд.

Что же касается переиздания, то, может быть, как раз сейчас и стоит коллективный труд задействовать? Я намекаю на создание сетевой версии энциклопедии, для чего пригодятся программисты и дизайнеры. Раз говорится о высоком спросе на это издание, как раз и было бы полезно вот так открыть доступ широким массам через интернет. Ведь ясно же, что даже если книгу выпустят вновь только на бумаге, увидят её всего несколько тысяч человек. Расширять надо аудиторию! -

21 ноября 2025Ссылка на комментарий

Лилия Тумина написала:

С 2020 года электронная копия энциклопедии (первого издания) доступна в Сети.

Ведь ясно же, что даже если книгу выпустят вновь только на бумаге, увидят её всего несколько тысяч человек. Расширять надо аудиторию!Лилия Тумина написала:

Если вы про сайт, то да, пока его нет, но эта задача относится к более позднему этапу. Сейчас хотя бы второе издание подготовить и выпустить, возможно, сразу же бумажную версию и её электронную копию для расширения аудитории, разумеется.

Я намекаю на создание сетевой версии энциклопедии, для чего пригодятся программисты и дизайнеры. -

12 декабря 2025Ссылка на комментарийВероника Мацак — достойный пример для уважения в среде не только российских ученых, но и всех мыслящих людей. Любая энциклопедия создается увлеченными командами, но когда этим занимается один человек... Это говорит о достаточном уровне образования и высоком уровне профессионализма, вызывает огромный интерес к труду. Сыну, который готовил ужин и давал своей матери уходить в свою работу с головой, отдельная благодарность!

12 декабря 2025Ссылка на комментарийВероника Мацак — достойный пример для уважения в среде не только российских ученых, но и всех мыслящих людей. Любая энциклопедия создается увлеченными командами, но когда этим занимается один человек... Это говорит о достаточном уровне образования и высоком уровне профессионализма, вызывает огромный интерес к труду. Сыну, который готовил ужин и давал своей матери уходить в свою работу с головой, отдельная благодарность! -

1 февраля 2026Ссылка на комментарийСейчас такие проекты почти всегда делаются командами, но из разговора ясно, почему здесь это было невозможно. Энциклопедия держится на одном типе внимания — долгом, скрупулезном, персональном. Его нельзя механически разделить. Возможно, именно поэтому книга до сих пор не устарела, а запрос на переиздание только растет.

1 февраля 2026Ссылка на комментарийСейчас такие проекты почти всегда делаются командами, но из разговора ясно, почему здесь это было невозможно. Энциклопедия держится на одном типе внимания — долгом, скрупулезном, персональном. Его нельзя механически разделить. Возможно, именно поэтому книга до сих пор не устарела, а запрос на переиздание только растет. -

14 февраля 2026Ссылка на комментарий

14 февраля 2026Ссылка на комментарийСергей Хохлов написал:

Мне кажется, при желании можно разделить всё, что захочется. Ведь людей, обладающих подобным типом внимания, не так уж и мало. Другое дело, что есть поговорка: хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. И людей, придерживающихся этого принципа, тоже хватает. Да, получилась авторская энциклопедия. Но я уверена: если бы Вероника Александровна захотела, совершенно точно нашлись бы люди, которые бы написали для этого издания статьи на те или иные темы, и сделали бы это на достойном уровне.

Сейчас такие проекты почти всегда делаются командами, но из разговора ясно, почему здесь это было невозможно. Энциклопедия держится на одном типе внимания — долгом, скрупулезном, персональном. Его нельзя механически разделить.