В Архангельске представили «Этнографическую энциклопедию Поважья»

Общественность познакомили со справочником по этнокультурному кластеру на берегах реки Ваги — притока Северной Двины

- 17 февраля 2025

- просмотров 2004

- комментариев 6

Памятник «Гостиный двор» в Архангельске (1680). Фото: «Пикабу»

Заместитель министра культуры Архангельской области Наталья Бакшеева поблагодарила за проделанный труд и поздравила всех с выходом книги.

Директор Вельского краеведческого музея имени В. Ф. Кулакова Ольга Березина поведала подробности реализации проекта.

В рамках проекта мы провели всероссийскую научную конференцию по этнографии, у нас открылась выставка «Крестьянский мир Поважья», на которой впервые в Вельском музее представлен 441 предмет.Сотрудник музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Людмила Кушкова рассказала об опыте полевых исследований.Ольга Березина, директор Вельского краеведческого музея им. В. Ф. Кулакова

Я была участником этнолаборатории, на которой сотрудников музеев обучали научному описанию предметов. Познакомиться поближе с культурой Поважья для меня было очень интересно, потому что это малоизученная территория. Архангельская область настолько богата и разнообразна, что внутри области есть большие различия и в предметном мире, и в культуре, и в традициях. Побывать в этих деревнях и познакомиться с этим на месте для меня было очень важно. Здорово, что этнолаборатория вылилась в большой печатный труд.Кроме того, исторически регион осваивался не только новгородцами, но и выходцами с Волги, отметила старший научный сотрудник Вельского краеведческого музея им. В. Ф. Кулакова Галина Верёвкина.Людмила Кушкова, старший научный сотрудник Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск)

У нас столкнулись два колонизационных потока: сначала пришли новгородцы, но была и другая колонизация. Получилась смесь новгородцев и представителей Волги: Суздаль, Кострома. И это нашло отражение в историческом процессе.Для Поважья характерны особые типы домов, росписей, а также говоров. В диалекте современного Устьянского района (Архангельская область), например, сохранилось множество архаизмов.Галина Верёвкина, старший научный сотрудник Вельского краеведческого музея им. В. Ф. Кулакова

Есть интересные, может быть, редко показываемые вещи. Вот «качули»: традиционно в праздники пасхального цикла качались на таких качелях, они были не как сейчас, они были по вертикали. У нас показано две «качули». Или вот у нас есть два предмета: они называются «дымники», это навершие кирпичной трубы. «Дымник» из наших фондов свидетельствует о развитии Сомовского гончарного промысла. У нас был свой местный промысел, залежи глины, это тоже такой яркий маркёр.В итоге работа над проектом привела к более тщательному изучению фондов сотрудниками музеев.Галина Верёвкина

Есть «рукомой» из фондов Устьянского музея. Когда его стали изучать, оказалось, что он сделан из металлического оклада иконы, и только при изучении они обратили внимание на надписи. Было много открытий: этот проект заставил участников-музейщиков обратиться к собственным фондам и понять, что у них есть, потому что очень многие провинциальные музеи до сих пор остаются только хранилищами, но никак не исследовательскими центрами.Стоит напомнить, что ранее издание было презентовано в Вельском и Устьянском краеведческом музеях — в конце ноября 2024 года.Галина Верёвкина

Об издании

Включает терминологический словарь и каталог этнографических предметов из Поважья — этнокультурного кластера Русского Севера, который составили несколько районов Архангельской и Вологодской областей. Местность получила название из-за расположения по берегам притока Северной Двины — реки Ваги.

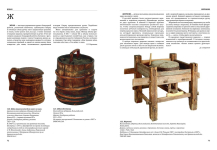

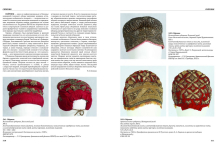

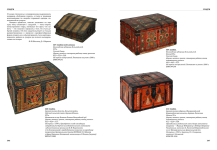

Включает терминологический словарь и каталог этнографических предметов из Поважья — этнокультурного кластера Русского Севера, который составили несколько районов Архангельской и Вологодской областей. Местность получила название из-за расположения по берегам притока Северной Двины — реки Ваги.В крае всегда было развито земледелие, что отличает его от других районов Архангельской области. В книге постарались показать как наиболее типичные черты территории, так и редкие объекты материальной культуры, которые встречаются только здесь. Описаны 723 предмета с применением свыше 800 фотографий прежде всего из сферы труда и крестьянского быта XVIII—XX веков. Отражены земледелие, скотоводство, промыслы, средства передвижения, одежда. Например, среди прочего население занималось смолокурением — добычей смолы из деревьев хвойных пород.

Инициатором и разработчиком проекта выступил Вельский краеведческий музей им. В. Ф. Кулакова. Автор проекта — директор Ольга Березина. Главный редактор — заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), кандидат исторических наук Дмитрий Баранов. Ответственный редактор, составитель — старший научный сотрудник Вельского краеведческого музея им. В. Ф. Кулакова Галина Верёвкина.

Источниками послужили фонды пяти музеев-участников проекта (Российского этнографического и музеев Вельского, Шенкурского, Верховажского и Устьянского районов) и двух общественных музеев Вельского района Архангельской области — Судромской школы № 13 и Дома-музея села Долматово.

Работа шла в несколько этапов — через передвижную этнолабораторию Поважья и этнографическую выставку «Крестьянский мир Поважья» — и стала плодом труда 27 соавторов.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, который проявляет интерес к северорусской традиционной культуре. Среди целевой аудитории — этнографы, историки, искусствоведы, музеологи, краеведы, художники, народные мастера, учащиеся и преподаватели гуманитарных вузов, общеобразовательных и художественных школ, коллекционеры, модельеры.

Инициатива поддержана грантом Президента Российской Федерации (РФ) для проектов в области культуры и искусства [5]5. Помощь также оказало Министерство культуры Архангельской области.

Издательство «Древности Севера».

Тиражи: 1000 и 200 экземпляров (дополнительный).

Имеется в продаже на сайте издательства [6]6, Вологодской областной универсальной научной библиотеки имени И. В. Бабушкина (ВОУНБ им. И. В. Бабушкина) и на маркетплейсе Ozon по цене от ₽ 2600 до ₽ 3000.

Формат иллюстрированного справочника составляет 60х90/8 — 220х290 мм. Вес — 2 кг.

Литература

- В Архангельске представили этнографический труд «Энциклопедия Поважья: предметный мир»/ Министерство культуры Архангельской области, пресс-служба Архангельского краеведческого музея. — Текст: электронный// Dvinanews. — 2025. — 14 февраля. — URL: https://news.dvinaland.ru/news/detail/19740 (дата обращения: 17.02.2025).

- В Архангельске представили первую энциклопедию музейных памятников Поважья. — Текст: электронный// ТАСС. — 2025. — 12 февраля. — URL: https://tass.ru/kultura/23123451 (дата обращения: 17.02.2025).

- [О презентации «Этнографической энциклопедии Поважья» 12 февраля 2025 года]/ Телеканал «Регион 29». — Текст: электронный + Изображение (двухмерное): видео + Устная речь: аудио// ВКонтакте. — 2025. — 13 февраля. — URL: https://vk.com/region29tv?w=wall-73332929_166903 (дата обращения: 17.02.2025).

- Ценное свидетельство крестьянской жизни. В Архангельске представили новое издание Вельского краеведческого музея. — Текст: электронный// ИА «Регион 29». — 2025. — 13 февраля. — URL: https://region29.ru/2025/02/13/67adafcb5aa2bd5ac5052a4c.html (дата обращения: 17.02.2025).

- Распоряжение Президента Российской Федерации от 02.09.2024 г. № 271-рп «О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства». — Текст: электронный// Президент России. — 2024. — 2 сентября. — URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/51075 (дата обращения: 17.02.2025).

- Этнографическая энциклопедия Поважья: предметный мир: [страница товара]. — Текст: электронный// Древности Севера. — URL: https://drevnostisevera.ru/?portfolio=этнографическая-энциклопедия-поважь (дата обращения: 17.02.2025).

Основные издания новости

Упомянутые персоны, псевдонимы и персонажи

(Голосов: 6, Рейтинг: 3.83) |

Комментарии

Предупреждение Для добавления комментариев требуется авторизация

-

12 марта 2025Ссылка на комментарийНекоторые выступавшие на презентации настолько интересно рассказывали об уникальных вещах, о которых говорится в этой энциклопедии, что даже возникло желание увидеть представленные вещи своими глазами. Да, цветные иллюстрации в книге — это хорошо, но, если помечтать, в идеале было бы неплохо создать мультимедийную сетевую версию энциклопедии, чтобы каждый интересующий предмет в видеоформате можно было бы рассмотреть со всех сторон. Вряд ли, конечно, такое дополнение к энциклопедии появится, но, может быть, в будущем что-то подобное и возникнет. Идея

12 марта 2025Ссылка на комментарийНекоторые выступавшие на презентации настолько интересно рассказывали об уникальных вещах, о которых говорится в этой энциклопедии, что даже возникло желание увидеть представленные вещи своими глазами. Да, цветные иллюстрации в книге — это хорошо, но, если помечтать, в идеале было бы неплохо создать мультимедийную сетевую версию энциклопедии, чтобы каждый интересующий предмет в видеоформате можно было бы рассмотреть со всех сторон. Вряд ли, конечно, такое дополнение к энциклопедии появится, но, может быть, в будущем что-то подобное и возникнет. Идея -

27 марта 2025Ссылка на комментарийПопытался побольше найти информации про эту энциклопедию: может, и действительно что-то в электронном виде есть. Увы... Ничего нет, зато при поиске попал на сайт издательства «Древности Севера». Вот тут реально интересно. Есть и виртуальные туры по Вологодской области, есть проект по визуализации местных достопримечательностей. Интересно, мне понравилось.

27 марта 2025Ссылка на комментарийПопытался побольше найти информации про эту энциклопедию: может, и действительно что-то в электронном виде есть. Увы... Ничего нет, зато при поиске попал на сайт издательства «Древности Севера». Вот тут реально интересно. Есть и виртуальные туры по Вологодской области, есть проект по визуализации местных достопримечательностей. Интересно, мне понравилось. -

6 июня 2025Ссылка на комментарийВесьма показательное фото на обложке энциклопедии. Всегда поражало, как русские крестьяне умудрялись вести сельское хозяйство (успешно вести!) на территориях, которые у нас сейчас относят к Крайнему Северу. Без механизации, агрохимии и прочих прелестей прогресса.

6 июня 2025Ссылка на комментарийВесьма показательное фото на обложке энциклопедии. Всегда поражало, как русские крестьяне умудрялись вести сельское хозяйство (успешно вести!) на территориях, которые у нас сейчас относят к Крайнему Северу. Без механизации, агрохимии и прочих прелестей прогресса. -

6 июня 2025Ссылка на комментарий

Александр Атаманов написал:

Поважье — это смежные районы Архангельской (Вельский, Няндомский, Шенкурский, Устьянский, Коношский, Красноборский, Виноградовский) и Вологодской (Тарногский, Верховажский, Вожегодский и Сямженский) областей. К Крайнему Северу, насколько знаю, не относятся. Да, это Русский Север, но не Крайний Север.

Всегда поражало, как русские крестьяне умудрялись вести сельское хозяйство (успешно вести!) на территориях, которые у нас сейчас относят к Крайнему Северу. -

7 июня 2025Ссылка на комментарий

7 июня 2025Ссылка на комментарийСергей Волков написал:

Вся Архангельская область — это или прямо Крайний Север или, используя официальную , местности, приравненные к нему. Вологодская — уже нет, но полагаю, эти десятки километров до условной ленточки вряд ли сильно облегчат вам жизнь, вздумай вы заняться там сельским хозяйством. С улыбкой

Поважье — это смежные районы Архангельской (Вельский, Няндомский, Шенкурский, Устьянский, Коношский, Красноборский, Виноградовский) и Вологодской (Тарногский, Верховажский, Вожегодский и Сямженский) областей. К Крайнему Северу, насколько знаю, не относятся. Да, это Русский Север, но не Крайний Север. -

11 июня 2025Ссылка на комментарий

Александр Атаманов написал:

Энциклопедия всё же конкретно про Поважье, а не вообще про Русский Север и тем более не про Крайний Север. В Поважье (составной части Двинского края) развитие сельского хозяйства всегда было на более высоком (по сравнению со средним по региону) уровне: как в более южной местности там сеяли пшеницу, а заливные луга (по берегам реки Ваги) благоприятствовали развитию скотоводства.

полагаю, эти десятки километров до условной ленточки вряд ли сильно облегчат вам жизнь, вздумай вы заняться там сельским хозяйством.